2025年10月20日,天津论坛2025平行论坛8——“智能城市的社会公平:数智时代·构建包容共享的城市未来”学术研讨会在南开大学八里台校区文科创新楼顺利召开。本论坛由南开大学社会学院承办,南开大学社会学院院长张文宏教授担任论坛主席。本次会议汇聚了来自全球关注社会公平、包容发展与数智时代的高水平专家学者,多位领域领军人物莅临现场并发表了精彩演讲。

在分论坛的开幕式上,张文宏院长以一场精彩致辞,擘画了南开社会学的传承与创新之路。他首先对莅临现场的各界同仁表示了热烈欢迎,并隆重介绍了与会的国内外顶尖学者。致辞中,张院长回顾了学院作为改革开放后首批重建社会学学科的辉煌历程,并阐述了今日南开社会学在多个前沿领域形成的鲜明特色与完备的人才培养体系。最后,他向长期支持学院发展的各界朋友致以诚挚谢意,并正式为这场思想碰撞的学术盛宴拉开序幕。

第一阶段的主旨报告主题为城市社会治理与包容性发展,由张文宏教授主持。中国社会科学院学部委员、中国社会学会会长、中国社会科学院大学社会与民族学院院长张翼教授,吉林大学东北振兴发展研究院院长邴正教授,西安交通大学文科资深教授、美国明尼苏达大学终身教授边燕杰教授,北京大学社会学系、社会工作教育协会理事长马凤芝教授,加州大学伯克利分校社会福利学院周镇忠教授依次进行分享。

张翼教授强调社会学研究必须进行战略性转向,以回应社会重心从农村到城市的历史性变迁,并力主中国应坚定不移地走大城市化发展道路。他指出在城镇化快速发展的同时,人口结构、社会阶层与城市功能也在发生深刻演变,而老龄化、劳动力市场变革与灵活就业浪潮则构成了这一进程中的新变量,向传统城市治理模式发出了严峻挑战。对此,他提出基层治理需要一场深刻的适应性变革,即通过优化公共服务配置、借鉴低成本自治智慧,从而实现治理效率的提升,以更好应对从定居化到迁居化的社会转变。

邴正教授指出,以物联网与互联网深度融合、人类智慧为核心动能的智能城市建设,已成为引领中国城市发展的主导趋势。然而,这一进程也伴随着信息侵控与隐私泄露风险、各系统间的整合壁垒、数据更新的动态失衡、不同人群间的数字鸿沟,以及劳动者技能转型困难与老龄群体的智能适应障碍等多重挑战。面对智能文化所呈现的高效、快节奏与平台化特征,他富有洞见地提出,必须构建一种包容性文化生态,让城市文明拥抱乡土温情,让青年文化接纳老龄智慧,让现代精神传承传统精髓。

边燕杰教授所主导的关于铸牢中华民族共同体意识的大型指数研究,学术根基深厚,其理论框架承袭自费孝通等前辈学者的思想源流,并与社会网络分析等现代理论实现了开创性融合。他将“交往交流交融”与“互嵌”等核心概念,首次系统性地操作化为一套可量化、可比较的科学指标体系,并预期完成60万份具有全国代表性的大型样本采集。该研究的最终成果,将致力于为国家的民族工作提供精准数据支持,进而推动各民族地区的协同发展与共同繁荣。

马凤芝教授提出,在中国式现代化的独特语境下,我们在享受经济硕果的同时,也必须正视区域失衡、就业差距与新技术引发的资源分配等时代课题,这要求我们以更具包容性的社会治理来回应。中央社会工作部的成立,恰逢其时地为此奠定了基石。她进一步强调,中国社会工作界亟需一场深刻的“本土化”觉醒,必须跳出西方理论窠臼,回归党的社会工作传统与当代中国现实,走出一条属于自己的道路。唯有如此,才能精准回应现代化进程中的复杂治理需求,真正服务于国家治理能力提升与人民福祉。

周镇忠教授以美国低薪移民工人为研究样本,揭示了一个悖论,即他们作为农业、护理等基础行业的不可或缺的支撑力量,自身却深陷于低收入、岗位不稳定、福利缺失、遭受剥削以及难以获取公共服务的系统性困境。针对这一结构性矛盾,周教授建设性地提出了“以社区为中心”的解决路径。他强调,必须充分认识移民工人群体本身所具备的能力与韧性,将他们视为积极的行为主体而非被动的受助者。通过赋能与组织化的集体行动,为他们所在的整个社区共创一个更加公平与繁荣的未来。

第二阶段的主旨报告主题为数智技术视角下的城市发展共享,由南开大学社会学院副院长吴帆教授主持。中国人口学会杨文庄会长,北京大学博雅讲席教授、北京大学中国社会与发展研究中心主任邱泽奇教授,罗格斯大学社会工作学院副院长黄建忠教授,纽约大学讲席教授、纽约大学数据科学与社会公平研究中心主任安若鹏教授依次进行发言。

杨文庄会长指出人口高质量发展是支撑中国式现代化的重要课题,当前我国面临少子化、老龄化、区域人口分化等问题,生育率低迷,大城市生育养育负担重、婚育年龄推迟,生育意愿低。而数智技术在为人口态势研判、政策制定、托育养老及劳动者能力提升提供助力的同时,也可能加剧一部分年轻人的就业困难、模糊工作生活边界、扩大城乡间数字鸿沟,进而加大生育负担。他建议通过提高经济补贴力度、完善保险制度、推进托育服务、改革教育制度等措施,建设生育友好型社会,以应对低生育率的挑战。

邱泽奇教授指出,在数智城市的众多实践中,由技术公司主导的模式存在系统性偏差,不仅难以回应多元的居民需求,更潜藏着加剧社会分裂的风险。他强调,早期的“数字鸿沟”已升级为涵盖更广的“数智鸿沟”,并从经济、空间、文化等多个维度论证了其负面影响。为破解困局,他提出通过将数字基建纳入公共产品、实施精准的数字素养赋能、建立有效的算法治理以及重塑劳动意义,来系统性推动数智平权,为城市的包容性发展开辟新路。

黄建忠教授指出,数字落差体现为连接、技能、应用的三个方面,对老年人及低收入群体构成了显著的结构性屏障。他强调,数字创新在赋能教育、医疗与经济领域的同时,也伴生了劳动保障不足等新挑战。为此,他提出必须坚持以人为本的设计原则,通过政策支持降低设备门槛,并系统化开展数字素养教育,从而为弱势群体有效赋能。黄教授指出唯有大力推行包容性数字创新,才能切实填平数字鸿沟,让其发展成果真正惠及全体人民。

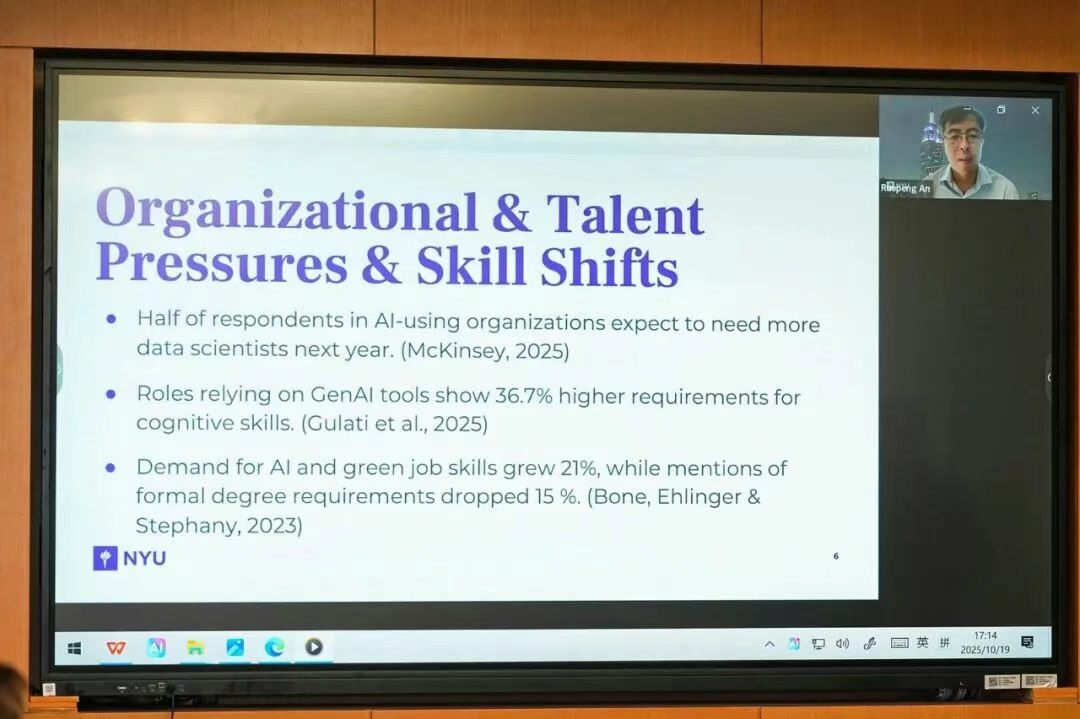

安若鹏教授指出,随着众多组织大规模应用AI且投入成本日益高昂,其对劳动力市场的根本性重塑已然开始。大量现有岗位面临被替代的风险,这不仅可能加剧社会贫富分化,也将彻底改变企业的用人逻辑与标准。面对这一变局,他进一步对高等教育在AI时代的使命进行了前瞻性思考。同时,他通过解析AI智能体的核心特征,生动展示了其在辨别信息真伪、进行健康饮食估算、分析政策舆情乃至辅助质性研究等多方面的实际应用案例,为理解AI的巨大潜力提供了生动例证。

最后,吴帆教授正式发布了由社会学院课题组自主研发的“智能城市包容性发展评估指数框架1.0”。她在发布中指出,真正的数字包容性应是一个系统性工程,必须从治理公平、数字可及性、社会包容、数据与算法责任四个维度协同推进。她进一步指出当前数字设施建设虽一日千里,但隐私保护与算法纠偏仍是突出的短板;同时,数字经济背景下的就业公平与普惠场景构建,也亟待获得更多关注与投入。展望未来,吴帆教授表示,团队将持续优化框架、精进指标,致力于将该指数打造为助力政府智慧城市决策、引导企业服务改进的可靠工具与参考。发言尾声,她向与会专家学者诚挚征集宝贵建议,并衷心感谢了全体嘉宾的精彩分享。本次分论坛在浓厚而愉悦的学术氛围中,于热烈掌声中圆满落下帷幕。

站在十年新起点,天津论坛2025的举办,是深化全球数字治理对话、引领智能城市包容性发展的关键之举。作为中国社会学的学术重镇,南开大学社会学院此次承办的分论坛,成功将前沿技术议题置于社会科学的系统性审视之下,以深厚的学理根基与敏锐的人文关怀,为迅猛发展的数智时代锚定了公平与共享的基石。这不仅是论坛的成功,更是南开社会学以其一以贯之的学术传统与创新活力,主动回应时代巨问、参与塑造以人为本城市未来的有力彰显,展现了其在中国社会转型过程中的思想引领力与实践贡献度。